昭和に、不良と呼ばれた学生の服装スタイルがあった。

制服の改造や気合の入ったヘアスタイルによる、全身からにじみ出る自己主張……。

いつからか、街中で見なくなった。

昔『現代社会で習った、不良ファッション』

私が学生時代に、現代社会という教科で使っていた副読本(資料の本)。

『1983 テーマ別 資料現代社会』

東京法令出版

40年前の現代社会が、載っている。

こんなに長い間、現社の副読本を持ち続けるとは思わなかった。

そして、こんなに楽しませてくれることも期待していなかった。

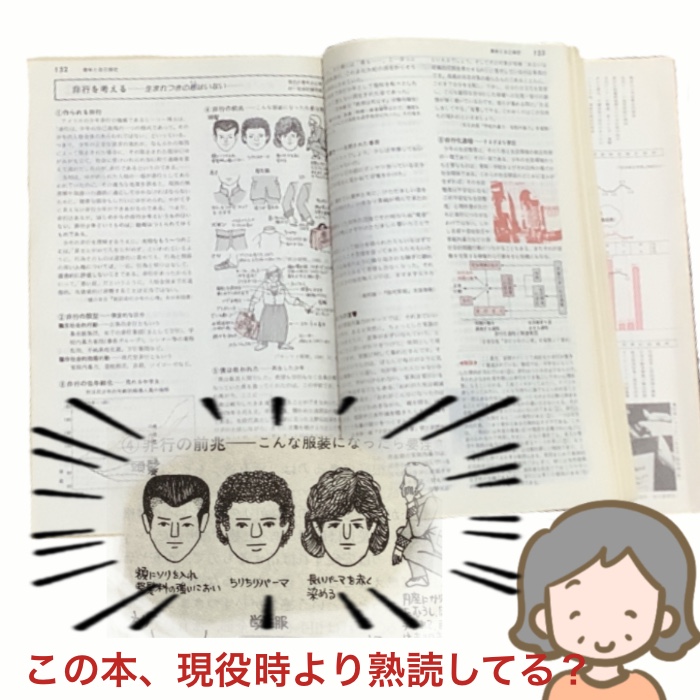

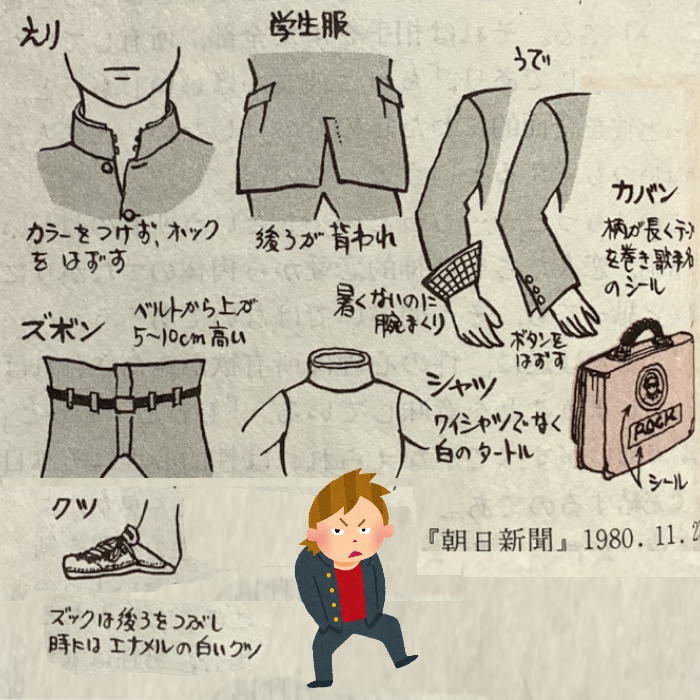

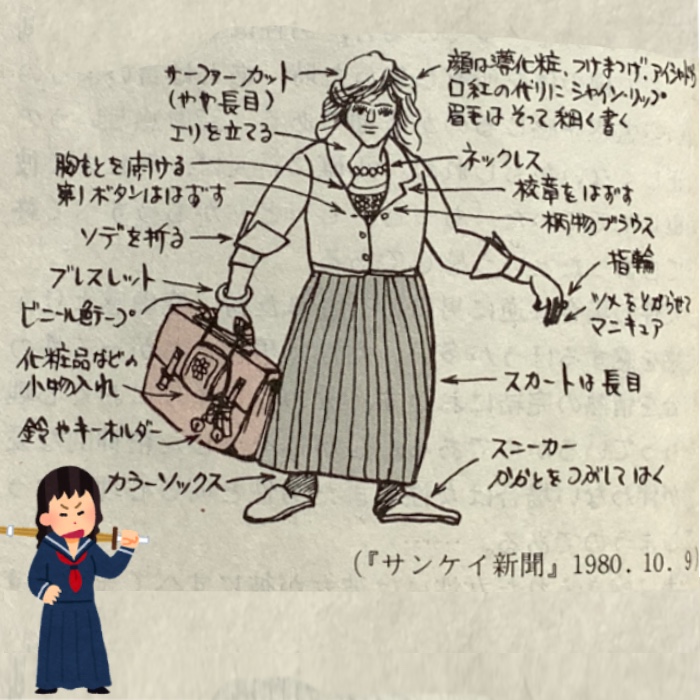

132ページ 非行を考える--……より

生まれつきの悪はいない現代の青年の心理的・社会的諸問題

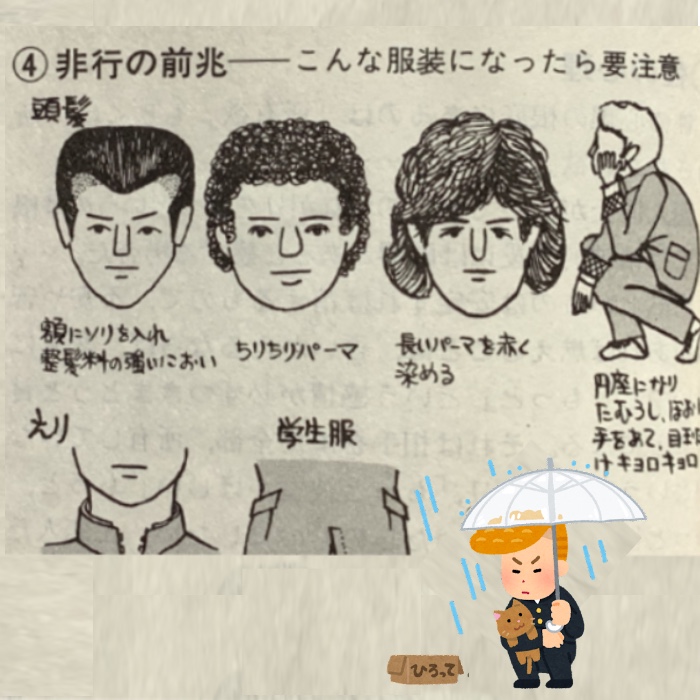

項目 ④非行の前兆-こんな服装になったら要注意

……のイラストがスゴイ👀。

1983年(昭和58年)の非行学生がイラストで説明してある。

当時、このようなカッコウをしていた人も今はアラカン(60歳前後)……。

この世代は、社会人のバブル期には過剰にゴッツイ肩パットの入った上着を着ることになる。(T_T)なんだか、濃いいファッションに翻弄された世代だ。

非行と不良ファッション

この本では、非行の前兆が服装に現れるとしてイラストが紹介されている。

非行=不良ファッションとは、言っていない。

非行とは

■反社会的行動-古典的非行

暴走族集団、万引き、学校内暴力、シンナーなどの薬物乱用、不純異性交遊、万引き……など

■非社会的問題行動-現代的非行

家庭内暴力、登校拒否、自殺、ノイローゼ……など

と、便宜的な区分で紹介。

『こんな服装になったら要注意』…だそうだ。

また、非行の低年齢化も指摘している。

令和の不良ファッションが、目👀につかない理由

単なるオシャレさんなのか、区別がつかない

街中の若者を見て思う。

不良ファッションなのか、ダンスやラップ好きのファッションなのか……。

ただ身体を鍛えるのが好きで筋肉質なのか、美意識から肌を焼いているだけなのか……。

特に私服を着ていると、高校生の年齢なのか結構いい歳の社会人なのかすら分からない。

最近はキレイな男の子も多いので、性別の見分けすらも怪しい時がある。

私自身も、おばあちゃんかおじいちゃんか見分けがつきづらくなってきてるので、お互い様かもしれない……。

年のせいか、何から何まで違いが分かりずらくなった(^^;)。

【最新版】チンピラ観相学 トップス編【観235】 – YouTube

SNSを見たりして情報を入れ、社会生活が大丈夫ぐらいの感覚は持っていたいと思っている。

けんけん先生は、知り合いからは聴けない話も多く、勉強になる。

不良ファッション若者人口の、減少(?)

①若者(学生)の人口自体が、減っている(統計局ホームページ/統計トピックスNo.128 (stat.go.jp)

②不良ファッション愛好の若者が減っている

今の時代、非行の前兆として定型不良ファッションをやる理由が無いように感じる。

近年は物価高とはいえ、昔よりは安価で色んな服を購入できる。

SNSでは、化粧のやり方やファッション情報も詳しく教えてくれる。

選択肢が多いので、気に入ったファッションを楽しめば良い。

③かわいい制服が増えた→制服の改造をしなくても、既にかわいい

AKB48が出た頃から、かわいい制服に学校側が寄せて来た。

新設校は、人気の出そうな制服に。

既存校でも、制服の変更があったりした。

AKB前のおニャン子クラブぐらいから、『制服を変えて欲しい』という空気はあった。

おニャン子は1985年、AKBは2005年……。

20年程かかったけれど、学校制服は『時代を考えたスタイル』に変わっていったようだ。

とはいえ、『朱に交われば赤くなる』……で、『非行したい学生集団』には、今も定型不良スタイルがあるのかも?

アンテナが鈍っている私は、それが街中では少数な故に気づいていない可能性もある。

今の若者は、結構忙しい(らしい)

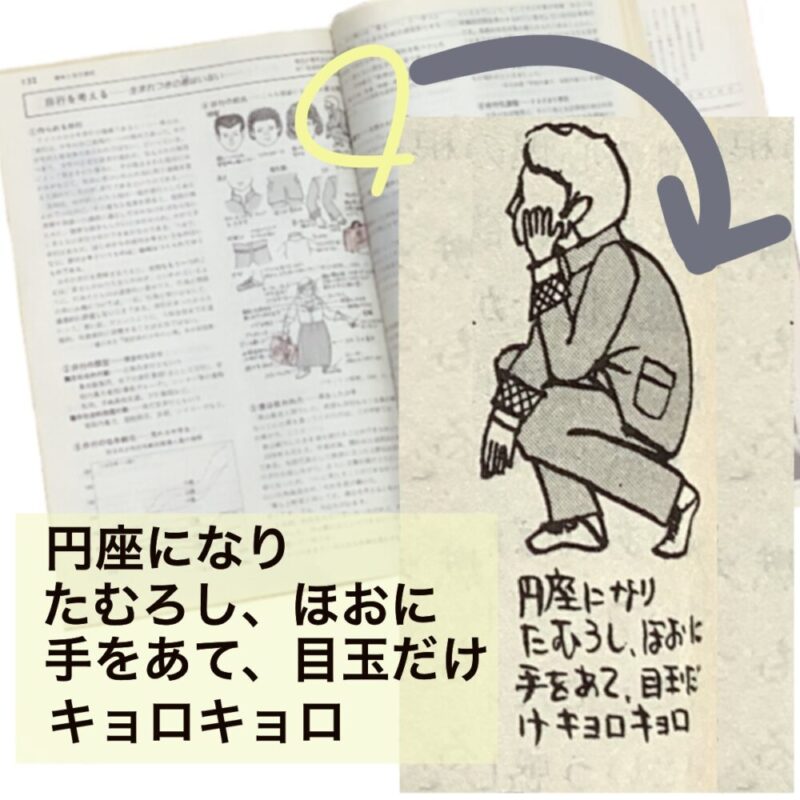

前出『1983 テーマ別 資料現代社会』に載っていたこのイラスト。

円座になりたむろし……とある。

学校の中では、まだあるのかなぁ?

駅やコンビニ前では、最近見ない。

たむろする、円座の若者……。

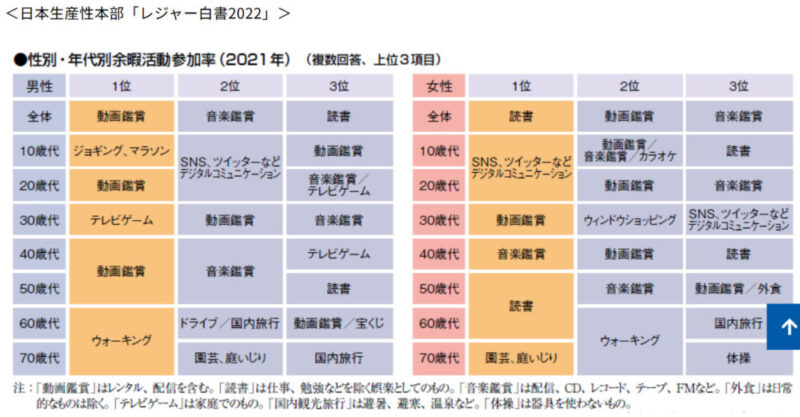

10代20代の若者の余暇の過ごし方のランキングの1位2位に、SNSを使った娯楽(?)が入っている。

男性の20代1位/動画鑑賞。10代20代2位/SNSツイッターなどデジタルコミュニケーション。

女性の10代20代1位/SNSツイッターなどデジタルコミュニケーション。20代2位/動画鑑賞。

私自身が籠りがち生活だが、若者もデジタル生活で籠りがち……。

なおかつ若者は身体的に活動するエネルギーがあるので、身体を動かす趣味などがあれば、たむろする時間はないのかもしれない。

よって、たむろする不良ファッションの若者を見かけるチャンスは街中で激減したのだろう。

令和に入り、自分と時代の感覚や常識のズレを再確認することが、さらに多くなった。

アッという間に一年が過ぎ、数年が過ぎる。

オリンピックがすぐにやって来て、干支すらすぐに回ってくる気がする。

日々に追われているうちに、時代が変わっていく。